英語をマスターすることは長年の夢ですが、もう年齢的にも無理か?

そんな私の心を動かすような講座が開かれているようだ

「世の中の出来事」カテゴリーアーカイブ

雅楽

来た!

秋

マンション

「2020年マンション大崩壊」という本を読みました。

今、マンションは供給過剰で空き家が増えて共益費や修繕積立金の滞納が増えたりしてたいへんなことになっているそうです。

昔、阪神大震災の時にいたるところで倒壊したり、一階部分がつぶれてしまったマンションをたくさん見たので、私はマンションに住もうとは思いませんが、仕事の都合などで都心に住む必要があり、マンションに住まざるを得ない場合もあるでしょう。

その場合、「マンションは賃貸で利用するべきである(貸して儲ける・借りて住む)」と書いてあります。

全くその通りだと私も思います。

一部のブランドエリアのマンションを除いて、資産としての価値は買った瞬間からどんどん目減りしていく。

東京オリンピックを見越したマンション投資も疑問であると書いてあります。

1964年の東京オリンピックでは首都高速や新幹線などのインフラが整備され、東京の都市としての価値が急激に上昇した。

マンションなどの投資も、あの時代なら確実に値が上がり、転売でも賃貸でも大きな収益を生んだでしょう。

しかし、次のオリンピックで同じことが起こるはずがない。

当たり前のようで、私たちがあまり理解していないことをわかりやすく書いてある良い本だ。

20度

秋祭り

簿記一巡

私は大原簿記学校の通信教育で税理士試験の勉強をしました。

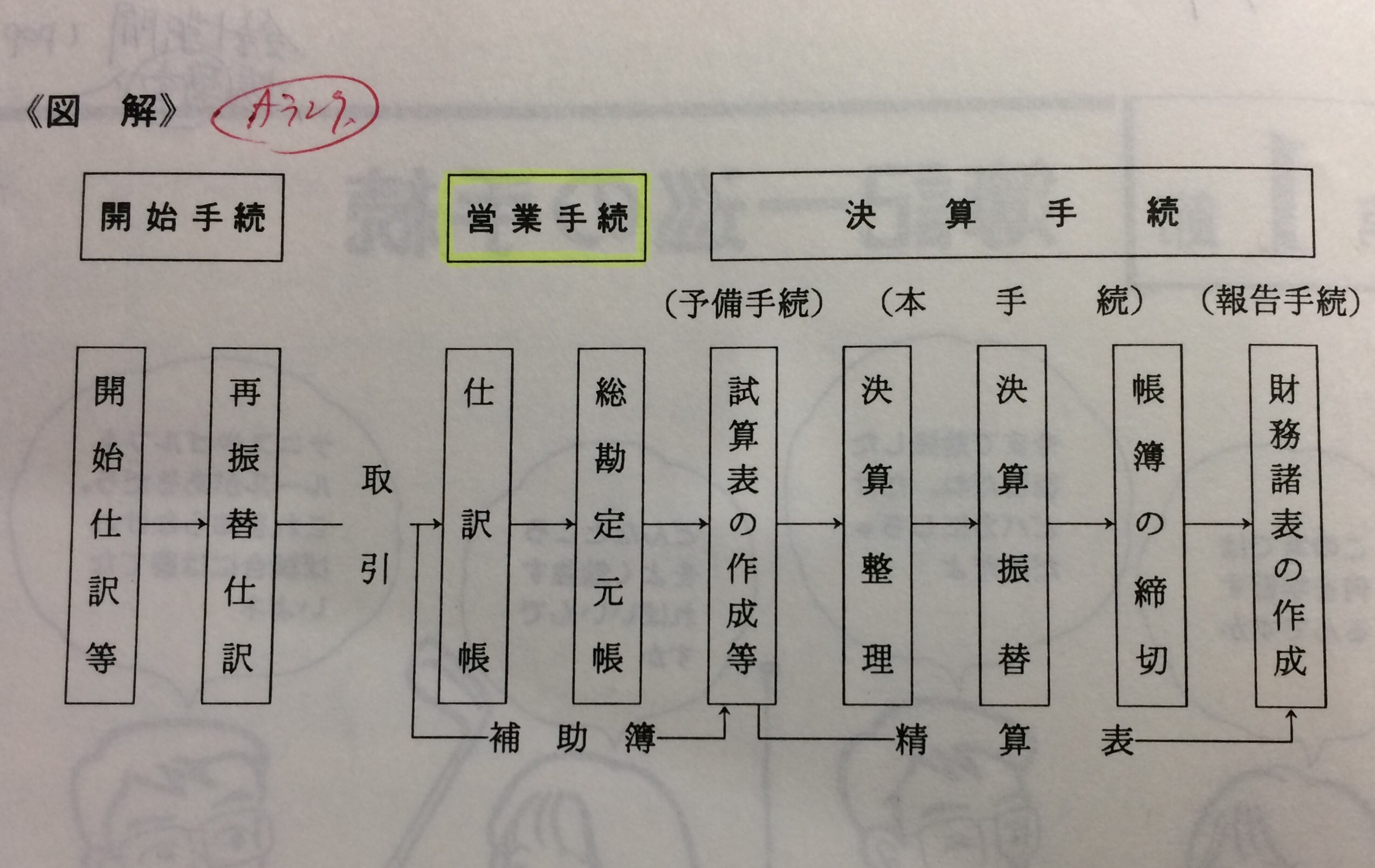

写真は簿記論のテキスト第一巻ですが、この本の第一編の第一節、つまり一番最初に簿記の基本中の基本である「簿記一巡」の手続きが書かれています。

これが簿記一巡の手続きです。

要点だけ言いますと、

仕訳帳(仕訳入力)→ 総勘定元帳 → 試算表

という流れで日常の会計処理が進みます。

例えば事務用品100円を現金で買ったという仕訳は、

(事務用品費)/(現金) 100円

です。

この仕訳を切ったら、総勘定元帳のうち、事務用品費勘定(100円プラス)と現金勘定(100円マイナス)に反映されます。

で、総勘定元帳を月末に締め切って、各勘定の残高を試算表(貸借対照表と損益計算書)に転記して月次処理が完了します。

少しでも簿記を勉強したことがある人なら誰でも知っていることですね。

ところで、最近クラウド会計ソフトというのをよく見かけますが、比較的知名度の高いソフトを無料版で使ってみたところ、驚いたことに「帳簿形式での入力」というのができません。

〇社も△社もできませんし、税理士が作った会社が作ったソフトだという□社もできません。

税理士が作った別の会社である☆社のソフトはできるようですが、自慢げに「帳簿形式の入力ができます」と書いてあるので驚きました。

ちなみに当たり前ですが、私がメインで使っている弥生会計などは普通にできます。

「帳簿形式」というのは、たとえば「現金出納帳」です。

「現金出納帳」は別の言い方をするなら総勘定元帳の中の現金勘定の元帳のことです。

簡単に言うと、「おこづかい帳」みたいなもののことなのですが、会計知識がない人でもこの帳面の仕組みはわかりますよね。

「収入・支出・残高・摘要」が書かれているアレです

実際に私の顧問先の方で簿記を知らない人や初めて会計ソフトを使う人でも、私の説明で一瞬にして理解してくださり、作業がスイスイ進んで、小規模な会社であれば月初に私が前月分のデータに20~30分手を加えれば立派に月次決算が完了します。

入力金額が間違っていれば残高が狂いますので、チェック機能もあってとても便利です。

もちろん総勘定元帳は現金勘定だけではなく、普通預金勘定や売上高勘定、給料手当勘定などイロイロな勘定があります。

我々は売掛金元帳に直接入力して残高を修正したりすることもあります。

最近のクラウド会計ソフトは初心者や会計知識のない人でも簡単に入力できるということをウリにしているにもかかわらず、この帳簿形式入力ができないのです。

で、ここからは私の想像なのですが、帳簿形式入力ができない理由は、そのソフトを開発した人が簿記一巡の理屈を理解していないからだと思うのです。

私は以前、あるシステムの開発でソフトウェア会社の開発者と何度も打ち合わせをしたことがあるのですが、基本的に彼らが理解できるのは損益計算書だけです。

つまり彼らの発想はすべて損益計算書からスタートするので、

仕訳帳(仕訳入力)→ 試算表(損益計算書) → 試算表(貸借対照表)→ 総勘定元帳

という、われわれにとってはちょっと理解しがたい簿記一巡のルールを勝手に作ってしまい、ソフトもその順番で計算するように作っているのではないかと感じました。

このうち「試算表(貸借対照表)」と「総勘定元帳」は、彼らにとって簿記の手続きを進めるうえで必要だから作るのではなくて、ソフトの発注者に「こういう書類も必要だから作れ」と言われたから作っているオマケみたいなものなのです。

つまり「帳簿形式の入力」というのは、一番最後にオマケ的に作るような補助資料である総勘定元帳に直接会計データを入力することなので、そんな全体の流れに逆行するような機能は付与できないというのが彼らの言い分なのでは?

本来一番最初に反映されるべき総勘定元帳に直接入力ができないのですから理由はこれしか考えられないと思うな

「税理士が作ったソフト」などといっても税理士がプログラムを組んでいるわけではなく、ソフト開発者が作ったものに税理士が注文を付けているだけなのでこういうことが起こる。

というわけで以上、私の想像は終わり。

結論としては多くのクラウド会計ソフトは帳簿形式入力ができないがゆえに非常に使いにくい。

初心者にとって一番理解しやすい帳簿形式入力ができないということが問題。

そもそも会計に「難しいやり方」と「簡単なやり方」があるという発想自体がおかしいのであって、会計には「簡単な部分」と「難しい部分」があるというのが正しいと私は思います。

ただし、クラウド会計ソフトは他の面では非常に優れているようです。

私の顧問先で、営業拠点が5~6カ所あり、それぞれの拠点で手書きやエクセルで会計資料を作っておられる会社があります。

毎月印刷したものをお預かりし、当方で会計ソフトに入力しているのですが、クラウド会計であれば直接各拠点で入力していただければお客さんにとってもうちの事務所にとっても省力化できますし、会計ソフトに反映させるまでの時間が大幅に短縮できます。

また、普通預金の入出金やクレジットカードでの経費支払いも非常に多い会社なので、自動仕訳入力などの機能は非常に便利に使えると思います。

ということで、この顧問先様には今月からクラウド会計ソフトを導入する予定です。