昨年末から担当させていただいている顧問先様は大阪天満宮に事務所があります。

本日、訪問日だったのですが、少し早く着いたので、初めて大阪天満宮を参拝しました。

たいへん立派な神社でした。

「仕事のこと」カテゴリーアーカイブ

無料で、簿記の知識が不要で、自動的に会計処理?

私の事務所のお客様はほとんど弥生会計を使っておられます。

会計王、ミロク情報サービスを使っておられる方もいますが、いずれにしても「クラウド会計」ではない普通のインストール版の会計ソフトを使っておられます。

が、例外的に今年の確定申告では、お二人のお客様がいわゆる「クラウド型会計ソフト」を使って会計資料を作成されました。

理由はお二人ともMACユーザーだからです。

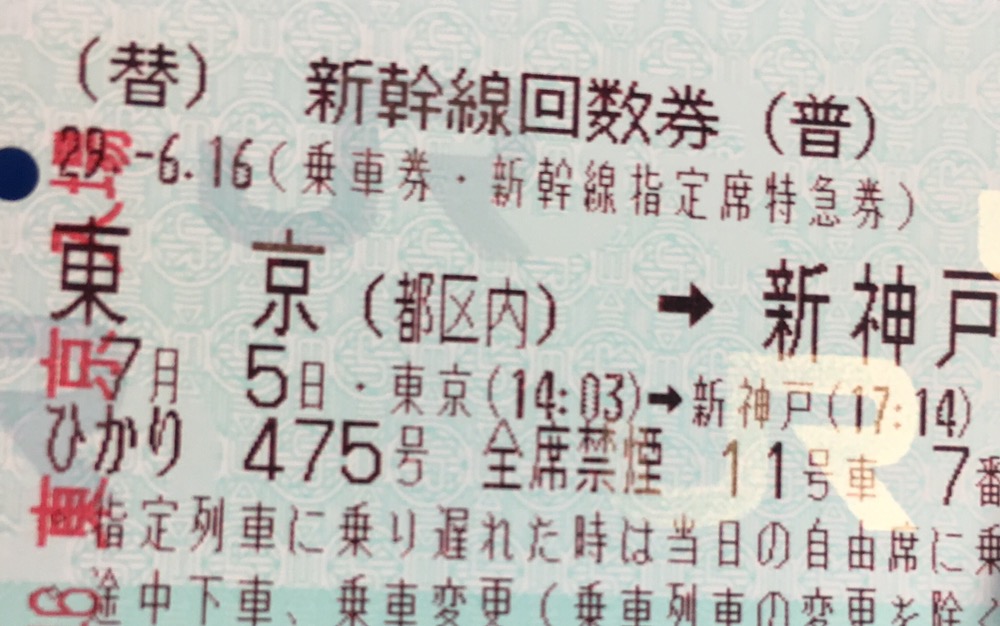

仕事の流れは次の通り。

①一年分の会計データをお客様が入力し、招待などしていただいてクラウド上のデータを私が見ます。

②私は会計データを、いつも使っているインストール版の弥生会計に読み込み、そこでいくつかの修正仕訳や決算整理仕訳を入力し、青色申告の決算書を作成して所得税の代理申告を行いました。

③お客様には、私が入力した仕訳を一覧表にして、メールで送信し、その通りに入力していただいて、私の作成した決算書と同じ結論になることを確認してから、次年度への繰り越しを行っていただきました。

④総勘定元帳も私の弥生会計で印刷し、ファイリングしてお送りしました。

MACユーザーならこれでちゃんと確定申告ができますので、クラウド会計ソフトは使えると思います

但し、全部のソフトを私は試したわけではないので、「クラウド会計ソフトのほとんどは」と表現しますが、

この手の会計ソフトは「無料」と言いながら現実的に無料では使えないし、簿記の知識は必要で、全然自動ではないです。

おまけに普通版の弥生会計などに比べてかなり使いにくい。

なので、WINDOWSユーザーなら、やっぱり弥生会計の普通版(オンラインではない普通バージョン)がお勧めで、ほとんどこれ以外に選択肢はないと思います。

だいたい、これからこの厳しい時代に商売をやっていこうとする人が、

「無料で、簿記の知識が不要で、自動的に会計処理ができるソフト」

なんていうものが仮に存在したとしても、そんなものを使おうと考えること自体がおかしいと私は思います。

サラリーマンではない、自営業者なんですから、簿記・会計のことを勉強すべきです。

私は今は税理士ですが、32歳まで自動車のタイヤメーカーで営業や商品開発をやっていましたので、簿記のわからない人の気持ちがよくわかります。

そんな私が、いま自分で経理をやっておられる事業主さんにお話ししているのは、

「簿記の知識のうち、あなたのご商売の経理で必要になる部分だけを理解してください」

ということです。

資格試験にチャレンジされたり、弥生会計の攻略本みたいなのを買われるのも結構ですが、一から十まで理解しようとするとかえって難解なイメージを持ってしまい、勉強意欲がなくなってしまいます。

それで「無料で、簿記の知識が不要で、自動的に会計処理ができるソフト」に頼ろうと考えたりするのです。

もちろん、公認会計士や税理士を目指したり、資格を取って就職を有利にしたいといった人は別ですが、それ以外で、

「これから商売を始めるので会計のことを勉強しよう」

と思っておられる方は、できれば最初の数年は我々税理士などのサポートを受けながらご自分で会計入力をされることをお勧めします。

多分二回ぐらい決算をすれば、簿記の知識のうち、ご自分の商売で必要となる部分をご理解いただけると思います。

さらに一度、税務調査を受けていただければ、どこをどのように調査されるのかがわかりますので、より簿記の知識が深まるのですが、これは自分では「調査に来てください」なんていうわけにはいかないので、ちょと無理か?

個人事業主は、儲かったらうれしいし、損したら悲しいですね。

で、損をしたら次は儲かるように対策を講じないといけません。

だから、正確な月次試算表が必要となり、そのために経営者に方にも必要最低限の簿記の知識を持っていただく必要があるのです。

ちなみに今回クラウド会計を使われたMACユーザーのお二人は、必要な簿記の知識をお持ちです。

特にお一人は売上(受取報酬)から源泉所得税が天引きされて入金されるご商売ですが、きちんと処理しておられます。

報酬の源泉所得税は、会社によって処理が異なり、

・税込報酬-(報酬+消費税)×0.1021

・税込報酬-報酬×0.1021

・源泉徴収しない会社

・源泉徴収した金額から、さらに振込手数料をマイナスして振り込む会社

などいろいろです。

「全自動」などと豪語するクラウド会計ソフトは、これをどうやって処理するんですかねえ?

私のお客様は、ご自分の発行した請求書との差額から推定するなどしてきちんと入力されています。

が、どうしても決算時には源泉所得税(仮払税金)の貸借対照表上の金額と、請求書や支払調書から読み取る理論値が一致しないので、そこは私がチェックして修正しています。

源泉所得税(仮払税金)は、ご本人の納税額や還付税額に直接影響しますので、かなり重要な処理項目です。

なので決算時には正確さが要求されますが、源泉所得税に関する知識をお持ちであれば、普段の月次レベルで、おおまかな損益状況を把握するという意味でははほとんど問題がありません。

というわけで、このはなしはドンドン長くなってキリがなくなるので、今回は以上。

皆さん頑張って会計入力にチャレンジしましょう!

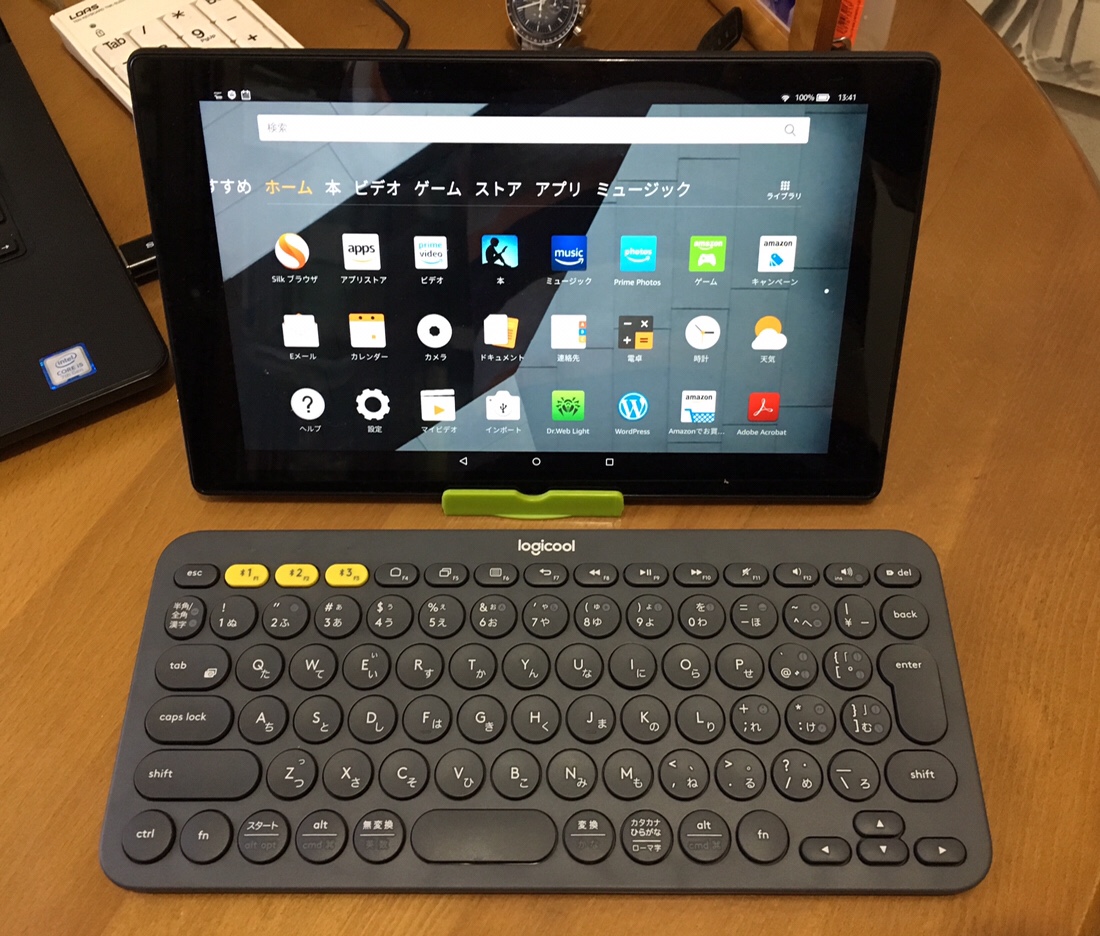

完璧や

アマゾンの10インチタブレットが安かったので先週購入したのですが、キーボードもほしくなったのでロジクールの商品をアマゾンで購入。

すぐに届いたので100円ショップでタブレットスタンドを購入したらノートパソコンのようになりました。

もちろんこの文章はこのキーボードで打っています。

とても打ちやすい。完璧や!

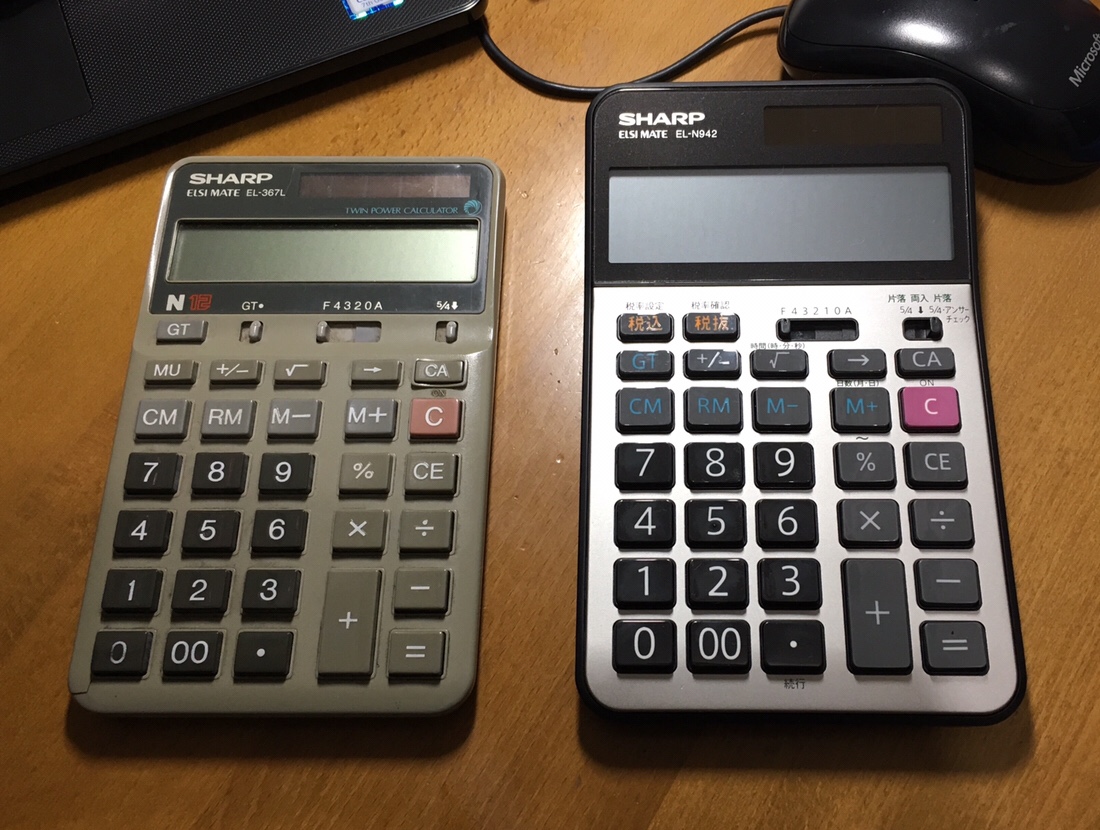

電卓はSHARP

多分20年ぐらい使った左のシャープ電卓が、ちょっとだけおかしくなったので、右のシャープ電卓を購入しました。

長い間ありがとうございました。

税理士の簿記論試験になかなか合格できなかった頃、先輩の税理士さんから、

「川本さん、電卓はシャープがいいですよ。ただし弱点が1つ。真ん中の「5」のボタンに突起がない。これではブラインドタッチができないので、アロンアルファを一滴落として乾燥させれば完璧です。」

と教えてもらい、その通りにやって翌年に合格した思い出があります。

簿記論は計算スピードが重要なので、シャープ電卓は強力な武器になったな。

今回買ったシャープ電卓にははじめから「5」のボタンに小さな突起が付いています。

やっぱり電卓はシャープですね。

ほんとに使いやすい。

今日から仕事

今年も頑張りましょう。

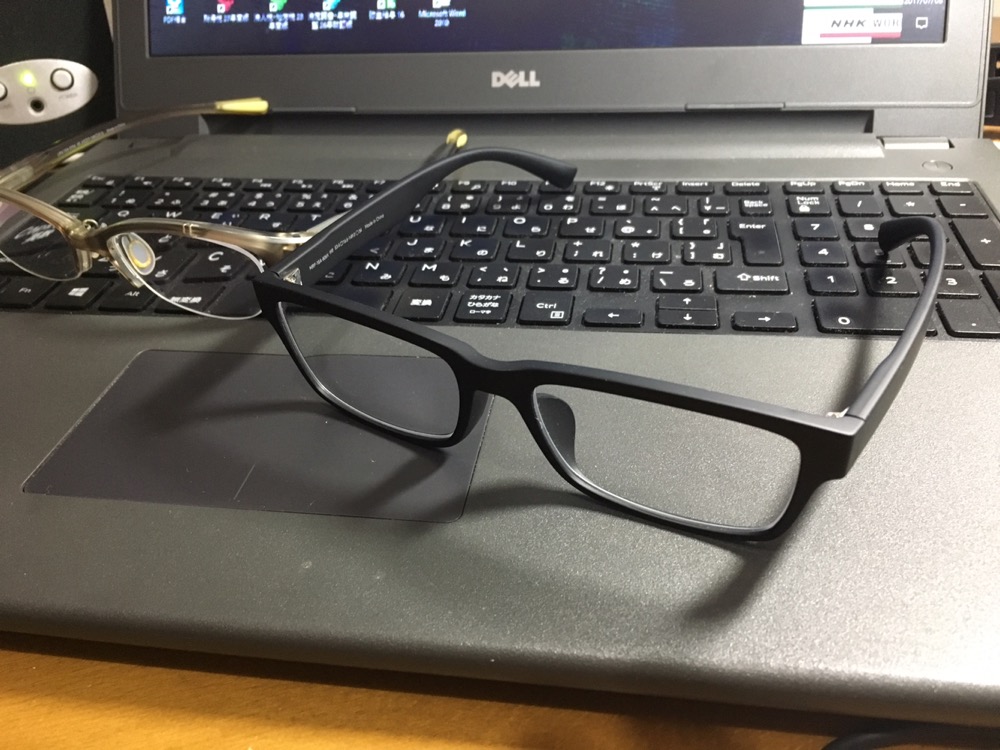

遠近両用メガネ

このたび遠近両用メガネを購入しました。JINSでたったの1万円でした。

他のメガネ屋さんでは3万円以上すると思うのですが、なんでこんなに安いのでしょうか?

ちなみに私は一番安いフレーム(5,400円)にしました。

JINSの場合、遠近両用はプラス5,400円なので、ちょうど10,800円です。

写真右のメガネですが、デザインも別に悪くないでしょう?

店員さんが初めて遠近両用メガネを使うときは、慣れるまでちょっと違和感があると言っておられたのですが、私の場合も2~3日は使いにくくて、気分が悪くなり、今まで使っていた普通の老眼鏡(左のメガネ)に戻したりしていました。

でも気が付いたらすっかり慣れてとてもいい感じです。

いろいろと遠近両用に慣れるコツを教えていただいたのですが、私の場合は意識せず自然にいつも通りに使っていたらすぐ違和感がなくなりました。

お客様と話すときに、普通の老眼鏡だと手元の書類にはピントが合いますが、相手の目や表情はぼやけて見えにくいですね。

そんな時に、いちいちメガネを外してお話していたのですが、これが面倒でした。

今回買ったメガネは、上半分は度が全く入っていないので、いちいちメガネを外すことなく、快適に仕事ができます。

これは便利だ

まちがった!

クロス張替え②

クロス張替え

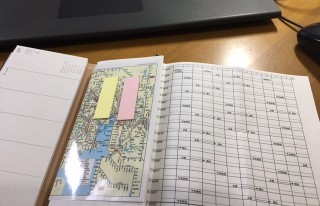

超整理手帳

早稲田大学の野口悠紀雄先生が考案された超整理手帳を、遅ればせながら今年から使うことにしました。

この手帳を使うことにした理由はA4の書類を手軽に挟み込めるからです。

例えば写真の資料は私の事務所の顧客リストです。この表の右側はカレンダー状になっており、顧問先ごとの決算月、決算申告月、中間申告提出月などが一覧できます。

この表をタテに見ていくと、今月はどの顧問先が決算月か?などの情報が一瞬でわかります。

以前はこの表をA3タテ一枚で印刷し、右側をカッターで切って普通の手帳に糊付けしていたのですが、面倒だし、字が小さくなって読みにくい上に、顧問先が増えたときなど変更があった場合に作り直して貼りなおさなければなりませんでした。

が、これからは写真のようにA4横(3枚)で印刷し、手帳に手軽に挟み込めます。

また、私は毎年顧客別の「年末調整進捗表」「確定申告進捗表」を作成して手帳に貼り付けていたいるのですが、これも同じ。

そういえば「健康保険・厚生年金保険料額表」もA4印刷でそのまま挟み込めますね。

また、スケジュール管理部分は「方眼ベーシックタイプ」を選びました。

2017年版は2016年11月14日から始まっているのですが、早く使いたいので明日(10/24)から11月13日までの分はエクセルで自作しました。

こういうことをやろうという気が起きるのも超整理手帳のメリットだと思います。

その他、この手帳のメリットなどはこの本を読みました。

Kindle版でたったの378円です。